Entre la abundante oferta de historias familiares marcadas por el Holocausto, el último libro de la francesa Anne Berest destaca por añadir, al macabro relato de la deportación y la reclusión en los campos de exterminio, una visión totalizadora de la Ocupación. Esa mirada abarca desde el colaboracionismo y la Resistencia hasta la implicación de los intelectuales durante aquel periodo o la repatriación de los supervivientes. Pero el texto es también singular por ser una obra de autoficción capaz de convertirse en novela de espionaje y thriller detectivesco.

Y es que la familia de La postal es la de la propia autora que, a partir de la documentación acumulada por su madre Lélia y la información reunida por ambas en sus investigaciones posteriores, es capaz de construir una historia tan sólida como conmovedora, rellenando además los huecos que el silencio, pudoroso o doliente, había ido dejando.

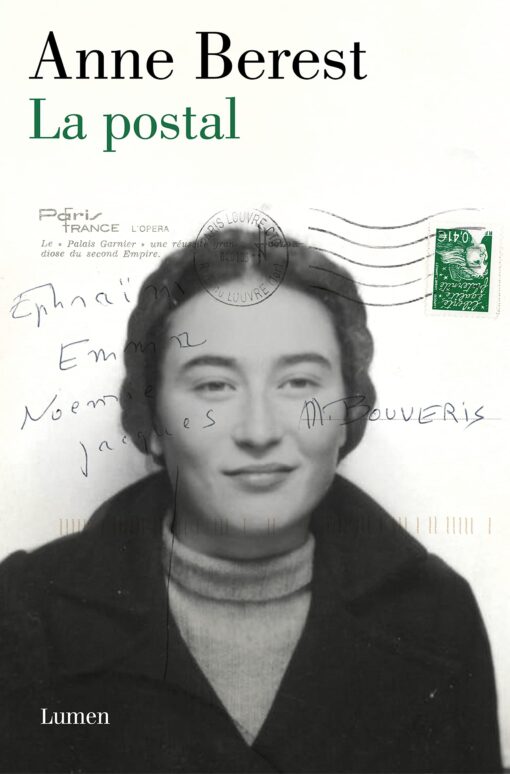

El detonante para reconstruir la saga familiar es una postal que Lélia recibe con, como único mensaje, los nombres de sus abuelos maternos y dos de los hijos de estos, todos muertos en Auschwitz. Tras pasar de mano en mano en una cena familiar y ser olvidada durante dieciséis años, un incidente de tintes antisemitas sufrido en el colegio por la hija de Anne, le trae a la memoria la inquietante postal cuyo remitente está decidida a descubrir, recurriendo incluso a un detective y a un grafólogo.

Unos años antes, durante el embarazo de Anne, Lélia la había puesto al tanto de los trágicos sucesos que marcaron a la familia Rabinovitch. Así, nos enteramos de su huída de Rusia, de su estancia temporal en Letonia y de su viaje a Israel. Los abuelos de Lélia se acabarán asentando, sin embargo, en París, donde el padre de familia luchará por conseguir la nacionalidad francesa, convencido de que así se salvarán de la tormenta que ya empieza a desatarse. Arrastrados por ella, dos de los tres hijos de la familia pasarán por un campo de prisioneros francés antes de llegar al de exterminio alemán, en un periplo idéntico al que siguió, justo en aquellos días, Irène Némirovsky.

Esa no será la única referencia al mundo de la cultura en el texto, a fin de cuentas la autora es bisnieta de Francis Picabia, uno de los fundadores del dadaísmo y posterior surrealista, como Jean Arp, quien compartió maletero con la hija superviviente, la abuela de Anne, en su huida a la zona libre. A reconstruir la azarosa vida de esa abuela se dedicará el último tercio del libro, por el que también se asoman Marcel Duchamp, como tercer vértice de un confuso triángulo, o Samuel Beckett, como miembro de la Resistencia que transporta documentos secretos entre las páginas del manuscrito de su novela Murphy.

Las delaciones, el colaboracionismo, el empeño de la Administración francesa en silenciar este en aras de la reconciliación, las reticencias de los vecinos del hogar de los Rabinovitch a hablar con Anne y su madre durante sus pesquisas, son quizás las brasas de un antisemitismo aún latente en la sociedad francesa y no solo en ella. Al calor de aquellas surgen nuevas llamas, las que queman a la autora en forma de insultos a su hija, ataques que, según constata, sufrieron a la misma edad su abuela, su madre, y ella misma. A eso habrá que sumar, para entender su afán en la recuperación del pasado, la sensación de pertenencia que le asalta en una cena tradicional judía con la familia de su pareja, a pesar de su educación estrictamente laica.

Un libro pues perturbador por momentos, emocionante hasta el descubrimiento final y, lamentablemente, oportuno: los aires que corren no pueden sino avivar aquellas brasas.

Rafael Martín