Desde que, a partir de su libro de relatos El boxeador polaco, Eduardo Halfon se convirtiera en personaje y narrador de sus propios textos, su obra se ha ido componiendo de sucesivas aproximaciones a la historia, la familia y los conflictos de ese personaje, no idéntico, sin embargo, al autor guatemalteco. Autoficción pues, aunque como él mismo ha expresado: “Para mí, toda literatura es autoficción, por mucho que la disfraces (…) Y, por cierto, toda no ficción también es ficción, de alguna manera”.

Hecha esa advertencia, conviene resaltar que los textos, tanto relatos como novelas, comparten un estilo transparente y una estructura ágil que permite incluir, en los de mayor recorrido, historias paralelas o recuerdos significativos, saltos temporales que, en ningún caso, entorpecen la acción sino que, si acaso, ayudan a crear expectativas o a retrasar un desenlace. Unas interpolaciones características de una de las obras más interesantes de la literatura latinoamericana del momento.

Tarántula no es ajena a estas cualidades, ni tampoco a dos importantes condicionantes de la escritura de Halfon: su relación con el judaísmo y el desarraigo implícito en su constante movilidad. Y es que desde su salida, a los diez años, de una Guatemala caótica hacia una Florida más segura, no ha dejado de mudarse. Ni siquiera los periódicos regresos a su país han suavizado ese extrañamiento, ni cierta culpa asociada que el autor intenta mitigar con un despliegue puntual de localismos y términos indígenas.

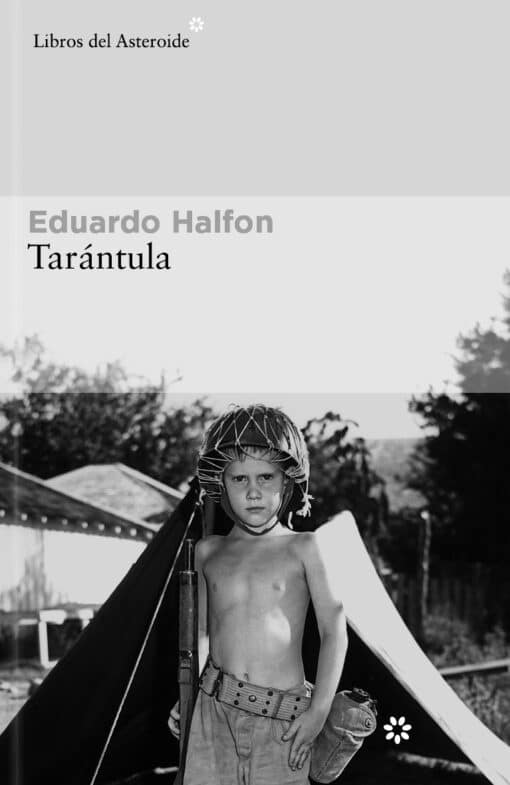

Uno de esos regresos, cuando el autor cuenta con trece años, para asistir junto a su hermano, un año menor, a un particular campamento en la selva, es el germen de su última novela. El problema es que en el campamento, además de enseñarles a hacer fogatas, se les somete a un rígido adoctrinamiento, porque se trata de un retiro para niños judíos en el que, además de crearles conciencia de grupo exclusivo, se les inculca la noción de defensa preventiva.

A pesar de, según reconoce, haber abandonado las creencias de sus ancestros, también admite Halfon no haber podido desembarazarse de su inefable carga. No en vano son referencias centrales en sus textos las figuras de sus dos abuelos judíos, polaco uno y libanés el otro, supervivientes ambos, uno a los campos de exterminio, el otro a la violencia en Guatemala.

Quizás sea en su novela Monasterio en la que más ácidamente carga Halfon contra un sistema de creencias y ritos anacrónicos y contra un fanatismo peligroso, como todos, sintetizado en las violentas opiniones contra los árabes que escupe un taxista de Jerusalén. Allí ha viajado el narrador, de nuevo con su hermano, para asistir a la boda de su ultraortodoxa hermana.

Asentado el núcleo central del texto, asistimos a los habituales saltos en el tiempo que nos llevan a recuerdos de la infancia, esos que el protagonista cree almacenados en una bóveda protegida de nuestra memoria para regresar ante el estímulo adecuado. O descubrimos a un ya reconocido escritor en un coloquio en París, en el que se reencuentra con una antigua compañera del campamento por la que se sintió atraído. Es ahí donde un periodista le pregunta por los libros no leídos que más le han influido: La Torá y el Popol Vuh su coherente respuesta, los escritos emblemáticos de sus dos pesados fardos.

Encontramos en el texto también esas descripciones marginales que enriquecen la historia, imágenes sugerentes como la del zorro herido, o la máscara de apicultor que luce un niño mientras enseña al pequeño Halfon un panfleto nazi.

Y será en una siniestra noche berlinesa cuando el autor se entreviste con el director del campamento, convencido este de que todos los demás son antisemitas, y de la necesidad de estar siempre preparados para la guerra si queremos sostener la paz. Relata además la historia de los niños del gueto de Varsovia aniquilados en Treblinka. Pero las preguntas que quedan en el aire son: ¿justifica un crimen execrable usar la misma violencia contra gente inocente? ¿Está alguna vez justificado el genocidio?

Rafael Martín